ライフサイクルコスト ― 経営の意思決定に関わる「LCC」とは

目次

ライフサイクルコストとは

ライフサイクルコストとは、建築物が企画・設計されてから解体されるまでに発生する費用のすべてを指します。建築物の「生涯費用」または「LCC」と略して呼ばれることもあり、今では建築物の運用・資産価値向上のための一般的な費用対効果算出の手法となっています。

企業の事業を支える重要な経営基盤に「ファシリティマネジメント」がありますが、その目的の一つは、このライフサイクルコストを最適化し、低減することにあります。

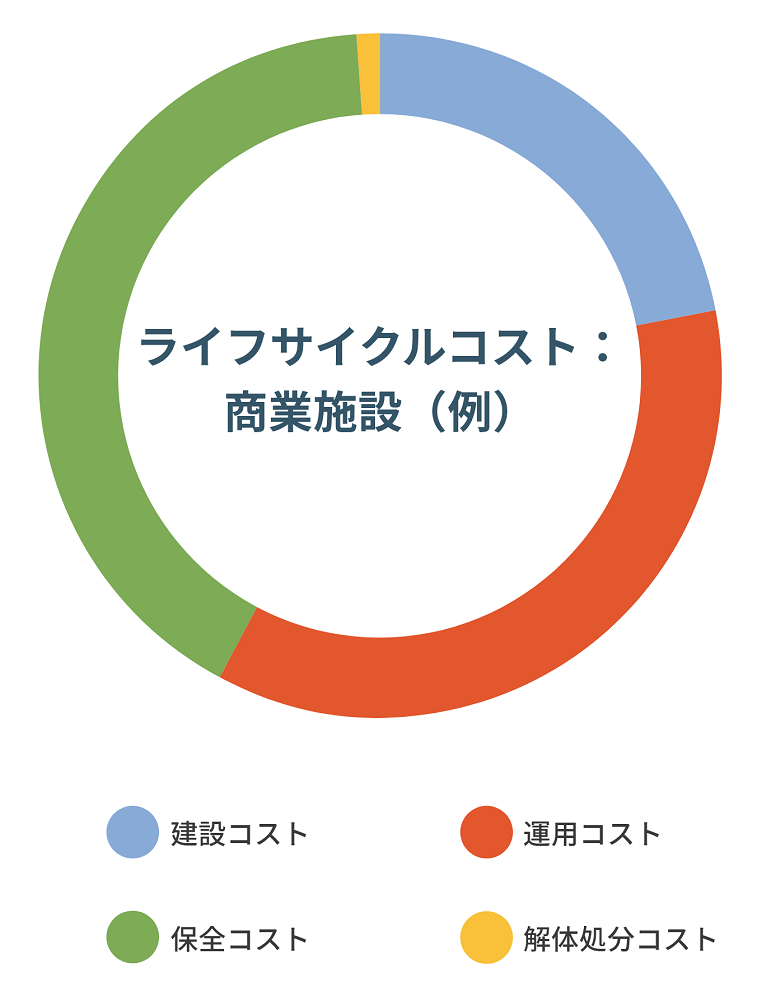

ライフサイクルコストは大きく分けて、建設コスト、運用コスト、保全コスト、解体処分コストの4分類からなり、この中には水道光熱費から清掃費、点検・修繕費など建築物の維持・運用に必要なコストを一通り含んでいます。

高額になると思われがちな建設コストですが、ライフサイクルコストの4分類の中で占める割合は15%~30%程度。最も大きいのは、建設後の運用・保全にかかるコストです。また、大型商業施設やオフィスビル、工場、病院、学校、官公庁舎など、建築物の種別によっても大きく異なる場合があり、例えば商業施設では水道光熱費の占める割合が大きいなど、それぞれに特徴があります。

ライフサイクルコストの重要性

建築物はライフサイクルコストが長く、法定耐用年数が60年以上に及ぶ場合もあります。また、政府や地方自治体は建築物の長寿命化を推進しており、長い期間、建築物を快適に利用できる状態に保ちつつ、そのコストを最適化し低減することは非常に重要です。

建築物の長寿命化に伴い、資産価値の維持や管理の質は、長期的に見れば資産価値にとても大きな違いを生みます。また昨今の電気料金の高騰も、ライフサイクルコストに大きな影響を与えています。

ライフサイクルコストの最適化・低減という考え方をもって建築物の保全・維持・運用をしているかどうかは、経営上、大きなポイントとなります。ライフサイクルコストは建築物運用の費用対効果の面でも、建築物とその周辺の環境が長期間にわたって適切に維持・保全され発展していく持続可能性の面でも、経営の意思決定に関わってくるものです。

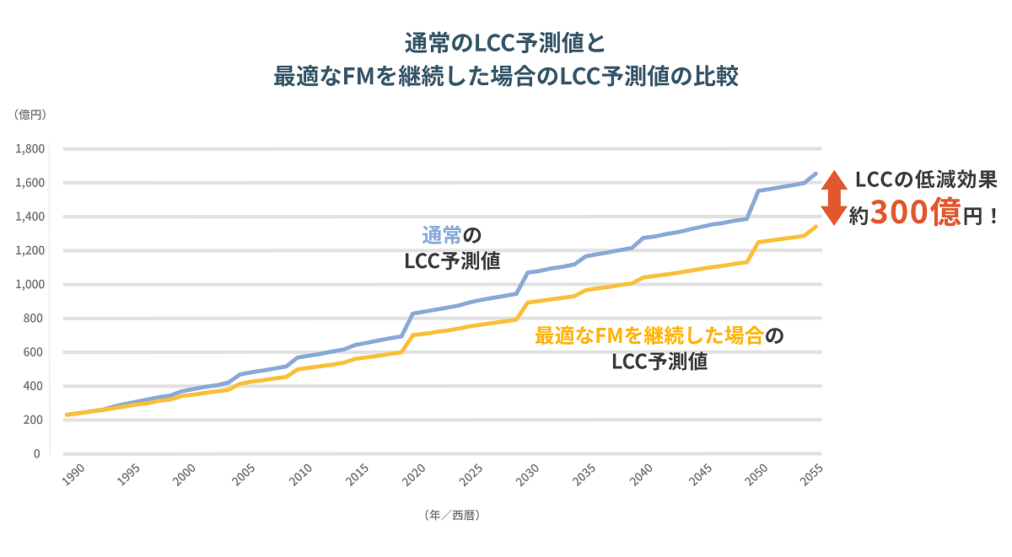

ファシリティマネジメントをアウトソースする場合、ライフサイクルコストをどれぐらい低減させることが可能かという指標は重要です。大型商業施設の場合、ファシリティマネジメントのやり方次第でライフサイクルコストを最適化し大きく低減することが可能で、65年間で約300億円ものLCC低減効果が出た試算もあります。

ライフサイクルコスト最適化のために

では、ライフサイクルコストを最適化し低減するためにはどうすればよいでしょうか。それには3つの方法があります。

① 計画的な保全を行う

建築物の長寿命化は結果的に一年あたりのライフサイクルコストの低減につながります。長寿命化のために必要なことは、日々の整備点検と中期長期での修繕計画の立案・実施です。故障した部分を都度修繕するといった後手に回った対応など、計画性のない運営は、かえってライフサイクルコストを高額にしてしまう可能性があります。

また、地震など災害への対策が不十分だったり、建築物が老朽化したりすると、危険な状態になりかねません。計画的な保全や中長期的な視野での計画性を持った修繕は、ライフサイクルコストを低減するだけではなく、建築物の安全性を高め資産価値を向上させるものです。

② 水道光熱費を抑える

2021年以降の電気代高騰で明確になったように、ライフサイクルコストにおいて水道光熱費は大きな比重を占めます。

無駄をなくし、省エネ設備を導入するなど、可能な限り積極的に施策を取り入れたうえで大切なことは、施策の実施によってどれほどの省エネが実現しているのか、あるいはいまひとつ効果が出ていないのか、しっかり把握し管理することです。

③ 建築物の資産価値を向上させる

各コストを低減すると同時に、建築物自体の資産価値を向上させることもライフサイクルコスト低減につながります。

建築物のリニューアル工事や最新設備の導入による機能性や利便性、省エネ性などの向上は、すべて建築物の資産価値向上につながり、相対的にライフサイクルコストを低減することにつながります。

イオンディライトでは、ライフサイクルコスト最適化のためのサービスメニューを豊富にラインアップしています。お客さまのニーズに合わせてご提案しますので、ぜひお問い合わせください。